La procréation médicalement assistée (PMA) offre de nouvelles possibilités aux couples confrontés à des difficultés pour concevoir naturellement. Ces techniques médicales avancées permettent d’aider la fécondation et d’augmenter les chances de grossesse. Bien que souvent perçues comme complexes, les méthodes de PMA reposent sur des principes scientifiques que l’on peut expliquer simplement. Comprendre ces approches est essentiel pour les couples envisageant d’y recourir, mais aussi pour mieux appréhender les enjeux éthiques et sociétaux qu’elles soulèvent.

Techniques de procréation médicalement assistée (PMA)

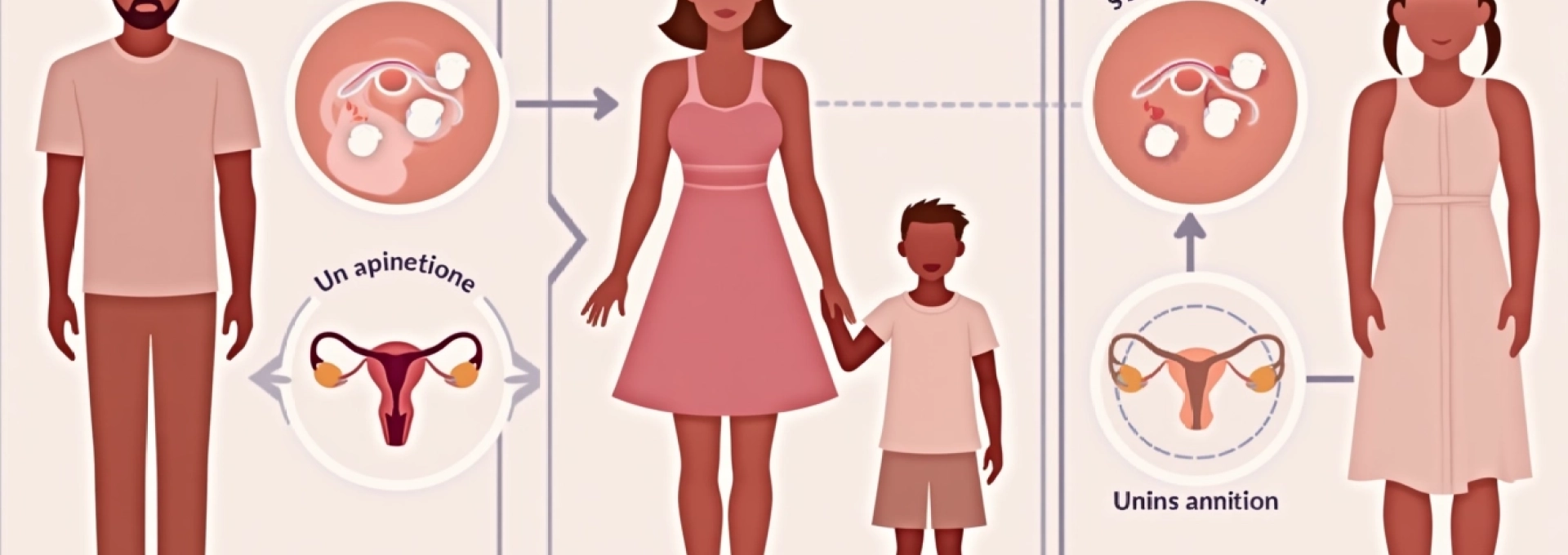

La PMA regroupe plusieurs techniques médicales visant à favoriser la fécondation lorsque celle-ci ne se produit pas naturellement. Les principales méthodes utilisées sont la fécondation in vitro (FIV), l’injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI) et l’insémination artificielle. Le choix de la technique dépend de la cause de l’infertilité identifiée chez le couple.

Fécondation in vitro (FIV) classique

La FIV consiste à réaliser la fécondation en laboratoire, en mettant en contact des ovocytes et des spermatozoïdes dans une boîte de culture. Cette technique est particulièrement indiquée en cas de problèmes au niveau des trompes de Fallope ou d’infertilité inexpliquée. La FIV nécessite une stimulation ovarienne préalable pour obtenir plusieurs ovocytes matures. Après fécondation, les embryons obtenus sont cultivés quelques jours avant d’être transférés dans l’utérus.

Injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI)

L’ICSI est une variante de la FIV où un seul spermatozoïde est directement injecté dans l’ovocyte à l’aide d’une micropipette. Cette technique est privilégiée en cas d’infertilité masculine sévère, lorsque les spermatozoïdes sont peu nombreux ou peu mobiles. L’ICSI permet d’optimiser les chances de fécondation même avec un sperme de qualité médiocre . Elle représente aujourd’hui plus de la moitié des FIV réalisées.

Insémination artificielle intra-utérine (IIU)

L’insémination artificielle est la technique de PMA la plus simple. Elle consiste à déposer directement des spermatozoïdes préparés dans l’utérus de la femme au moment de l’ovulation. Cette méthode est indiquée pour des infertilités légères, comme une glaire cervicale hostile ou une faible mobilité des spermatozoïdes . L’IIU est généralement précédée d’une légère stimulation ovarienne pour augmenter les chances de grossesse.

Don de gamètes et embryons

Dans certains cas, le recours à un don de gamètes (ovocytes ou spermatozoïdes) ou d’embryons peut être nécessaire. Cette option est envisagée lorsque l’un des membres du couple ne produit pas de gamètes viables ou en cas de risque élevé de transmission d’une maladie génétique. Le don de gamètes est strictement encadré par la loi et repose sur les principes d’anonymat et de gratuité.

Stimulation ovarienne et protocoles hormonaux

La stimulation ovarienne est une étape clé de la PMA, visant à obtenir plusieurs ovocytes matures pour optimiser les chances de réussite. Différents protocoles hormonaux sont utilisés, adaptés à chaque patiente en fonction de sa réserve ovarienne et de sa réponse aux traitements.

Protocole long avec agonistes de la GnRH

Ce protocole débute en phase lutéale du cycle précédent par l’administration d’un agoniste de la GnRH, qui bloque temporairement l’axe hypothalamo-hypophysaire. Cette mise au repos des ovaires permet ensuite une stimulation plus contrôlée. La stimulation ovarienne proprement dite commence après 2-3 semaines de blocage, par des injections quotidiennes de FSH. Ce protocole, bien que plus long, offre une bonne synchronisation de la croissance folliculaire .

Protocole court avec antagonistes de la GnRH

Dans ce protocole, la stimulation ovarienne par FSH débute directement en début de cycle. L’antagoniste de la GnRH est introduit en cours de stimulation pour éviter une ovulation prématurée. Cette approche permet de réduire la durée du traitement et les doses d’hormones utilisées. Elle est particulièrement adaptée aux patientes à risque d’hyperstimulation ovarienne.

Stimulation ovarienne douce et naturelle

Des protocoles de stimulation plus légers sont parfois proposés, notamment chez les patientes jeunes ou à faible réserve ovarienne. La stimulation douce utilise des doses plus faibles de FSH, tandis que le cycle naturel se contente de suivre l’ovulation spontanée. Ces approches visent à réduire les effets secondaires et le risque d’hyperstimulation, au prix d’un nombre d’ovocytes recueillis plus faible.

Médicaments utilisés : FSH, hCG, progestérone

Les principaux médicaments utilisés en PMA sont :

- La FSH (hormone folliculo-stimulante) pour stimuler la croissance folliculaire

- L’hCG (gonadotrophine chorionique humaine) pour déclencher l’ovulation

- La progestérone pour soutenir la phase lutéale et favoriser l’implantation embryonnaire

Ces traitements hormonaux nécessitent un suivi médical rapproché pour ajuster les doses et prévenir les complications comme le syndrome d’hyperstimulation ovarienne .

Diagnostic préimplantatoire et génétique

Le diagnostic préimplantatoire (DPI) est une technique complémentaire à la FIV permettant d’analyser génétiquement les embryons avant leur transfert. Son objectif est de sélectionner des embryons sains lorsqu’il existe un risque élevé de transmission d’une maladie génétique grave.

Biopsie embryonnaire et analyse chromosomique

Le DPI nécessite une biopsie embryonnaire, généralement réalisée au stade blastocyste (J5-J6). Quelques cellules sont prélevées et analysées pour détecter d’éventuelles anomalies chromosomiques. Cette technique permet notamment de dépister les aneuploïdies , responsables de nombreux échecs d’implantation et fausses couches.

Dépistage des maladies génétiques héréditaires

Le DPI peut être proposé aux couples porteurs de mutations génétiques responsables de maladies graves comme la mucoviscidose ou la myopathie de Duchenne. L’analyse génétique des embryons permet alors de sélectionner ceux qui ne sont pas porteurs de la mutation familiale, évitant ainsi la transmission de la maladie.

Sélection du sexe pour raisons médicales

Dans certains cas très spécifiques, le DPI peut être utilisé pour sélectionner le sexe de l’embryon. Cette pratique n’est autorisée que pour des raisons médicales, notamment pour éviter la transmission de maladies génétiques liées au chromosome X. La sélection du sexe pour des raisons non médicales est strictement interdite en France.

Aspects légaux et éthiques de la PMA en france

La PMA est strictement encadrée par la loi de bioéthique en France. Ce cadre légal vise à garantir l’accès aux techniques de PMA tout en préservant des principes éthiques fondamentaux.

Critères d’accès à la PMA selon la loi bioéthique

Jusqu’à récemment, la PMA était réservée aux couples hétérosexuels en âge de procréer, mariés ou pouvant justifier d’une vie commune d’au moins deux ans. La nouvelle loi de bioéthique de 2021 a étendu l’accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. L’âge limite pour bénéficier d’une PMA reste fixé à 43 ans pour les femmes.

Encadrement du don de gamètes et d’embryons

Le don de gamètes et d’embryons est strictement encadré en France. Il repose sur les principes de gratuité, d’anonymat et de consentement éclairé. Les donneurs doivent être en bonne santé et avoir moins de 45 ans pour les hommes et moins de 37 ans pour les femmes. La levée partielle de l’anonymat des donneurs est prévue pour les enfants nés de dons à leur majorité.

Débats sur l’extension de la PMA aux couples de femmes

L’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules a fait l’objet de vifs débats sociétaux. Les partisans de cette évolution invoquent le principe d’égalité et le droit à fonder une famille, tandis que les opposants craignent une remise en cause du modèle familial traditionnel. Cette extension soulève également des questions pratiques, notamment concernant l’ approvisionnement en gamètes masculins .

Prise en charge psychologique et accompagnement

Le parcours de PMA peut être éprouvant sur le plan émotionnel pour les couples. Un accompagnement psychologique est souvent proposé pour aider à gérer le stress, l’anxiété et les déceptions potentielles liées aux échecs. Cet accompagnement peut prendre la forme d’entretiens individuels, de groupes de parole ou de techniques de relaxation.

L’infertilité et les traitements de PMA peuvent avoir un impact significatif sur la vie de couple. Une prise en charge globale, incluant un soutien psychologique, est essentielle pour traverser cette épreuve.

Les équipes médicales sont formées pour offrir une écoute bienveillante et orienter les patients vers des professionnels spécialisés si nécessaire. Certains centres proposent également des ateliers pour apprendre à gérer le stress et améliorer la qualité de vie pendant les traitements.

Taux de réussite et facteurs influençant les résultats

Les chances de succès en PMA varient considérablement selon les techniques utilisées et les caractéristiques des patients. Il est important de comprendre ces facteurs pour avoir des attentes réalistes et optimiser les chances de grossesse.

Statistiques de grossesse par technique de PMA

Les taux de grossesse varient selon les techniques :

- Insémination artificielle : 10 à 15% de grossesse par tentative

- FIV classique : environ 25% de grossesse par tentative

- FIV avec ICSI : 30 à 35% de grossesse par tentative

Ces chiffres sont des moyennes et peuvent varier significativement selon les centres et les profils des patients. Il est important de noter que les taux de naissance vivante sont généralement inférieurs aux taux de grossesse en raison des risques de fausse couche.

Impact de l’âge maternel sur les chances de succès

L’âge de la femme est le facteur le plus déterminant pour les chances de succès en PMA. La qualité ovocytaire diminue progressivement avec l’âge, entrainant une baisse significative des taux de réussite après 35 ans, et plus encore après 40 ans. Cette baisse s’explique par l’augmentation des anomalies chromosomiques dans les ovocytes avec l’âge.

Influence de la qualité ovocytaire et spermatique

Au-delà de l’âge, la qualité des gamètes est un facteur crucial de succès. Une bonne réserve ovarienne et des spermatozoïdes de qualité optimisent les chances de grossesse. Certains facteurs comme le tabagisme, l’obésité ou l’exposition à des toxiques peuvent altérer la qualité des gamètes et réduire les taux de réussite en PMA.

| Facteur | Impact sur les chances de succès |

|---|---|

| Âge de la femme < 35 ans | Très favorable |

| Âge de la femme 35-40 ans | Modérément favorable |

| Âge de la femme > 40 ans | Peu favorable |

| Bonne réserve ovarienne | Favorable |

| Sperme de bonne qualité | Favorable |

En conclusion, la PMA offre des solutions prometteuses pour de nombreux couples confrontés à l’infertilité. Les techniques continuent d’évoluer, améliorant sans cesse les taux de réussite et réduisant les risques associés. Cependant, il est crucial d’aborder ces traitements avec des attentes réalistes et une bonne compréhension des enjeux médicaux et émotionnels qu’ils impliquent. Un accompagnement médical et psychologique adapté reste la clé pour optimiser les chances de succès et vivre au mieux cette aventure vers la parentalité.